もらい事故でケガをした場合に発生する慰謝料についてのご相談は多いです。

「普通の事故の場合と違うって聞いたけど、何が違うの?」

「軽症でも慰謝料は請求できるの?」

「もらい事故の場合は、慰謝料を満額もらえるって本当?」

など、疑問は尽きないでしょう。

もらい事故で発生する慰謝料については、通常の交通事故によるケガに対するそれとは異なる点があります。また、請求の仕方によっては、慰謝料を増額することも可能です。適切に請求するためにも、まずはもらい事故の慰謝料について理解を深めましょう。

本記事では、もらい事故の慰謝料の特徴とともに、慰謝料を増額するための4つの方法をご紹介します。

【関連ページ】交通事故の弁護士費用(相談無料。着手金0円。成功報酬:16万5000円+8.8%)

1 もらい事故は慰謝料を満額請求できます

「もらい事故」とは交通事故の一種で、被害者に100%落ち度のない事故のことです。

具体的にどのような事故を「もらい事故」と呼ぶのでしょうか。また、もらい事故の場合被害者は慰謝料を満額請求できるといわれていますが、それはなぜでしょうか。それぞれ詳しく説明します。

1-1 もらい事故と通常の事故の違い

もらい事故と通常の事故との大きな違いは、過失割合が問題となりにくいという点でしょう。

過失割合とは、交通事故における被害者と加害者が負う責任の割合のことです。

例えば、交差点で直進車と右折車がぶつかった場合、直進車はスピードを出しすぎていた、右折しようとしていた車は、前方不注意だったというふうに、どちらに対しても過失が問われる傾向にあります。

通常の事故では加害者と被害者の双方に過失が生じ、70対30というふうに割合が配分されます。

しかし、もらい事故の場合は100対0。加害者の過失は100%となるため、「自分の過失割合がこんなに多いのはおかしい」「保険会社が提示する過失割合に納得できない」というような、過失割合を巡る問題はほぼ起きないのです。

1-2 もらい事故の類型

もらい事故かどうかは、基本的に過去の判例と事故が起きた状況から判断されます。

もらい事故の類型として、以下のケースが挙げられます。

・タクシーの後部座席に乗り信号待ちをしていたら、後ろから追突された

【関連記事】タクシーと事故を起こした場合の対応と流れ|慰謝料と示談のポイントを弁護士が解説

・加害者の車がセンターラインを越えて、被害者の車にぶつかった

・信号無視をした加害者の車に追突された

・青信号で横断歩道を渡っていたら加害者の車にはねられた

1-3 もらい事故は過失割合が問題とならず慰謝料を満額請求ができます

もらい事故の被害者は、慰謝料を満額請求できます。その理由は、過失割合によって減額されることがないからです.。

例えば、ある交通事故で加害者と被害者の過失割合が70対30になったとします。慰謝料が1,000万円とすると、被害者が加害者に対して請求できる慰謝料は、1,000万円×0.7=700万円です。

けれども、過失割合がゼロのもらい事故では、被害者は加害者に対して1,000万円全額の慰謝料を請求できるというわけです。

2 もらい事故の慰謝料の計算方法・弁護士基準

もらい事故の慰謝料は、精神的苦痛に対する賠償金です。

もらい事故の慰謝料は、普通の交通事故の慰謝料と同じ方法で計算されます。それでは、どのように慰謝料は計算されるのでしょうか。

慰謝料は、

・慰謝料の種類

・選択する計算方法

によって異なります。

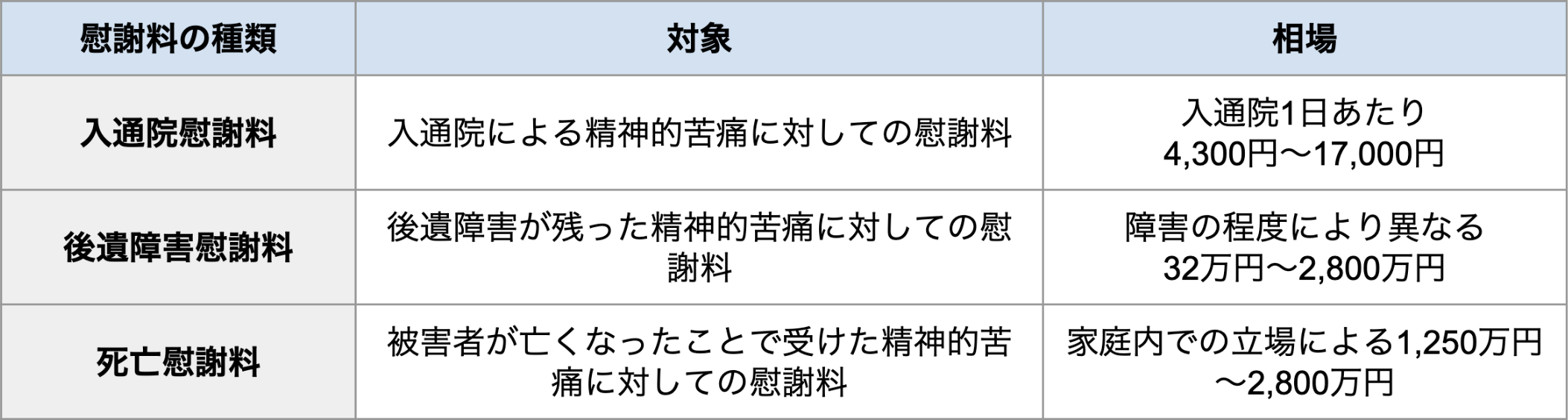

慰謝料の種類には、以下のものがあります。

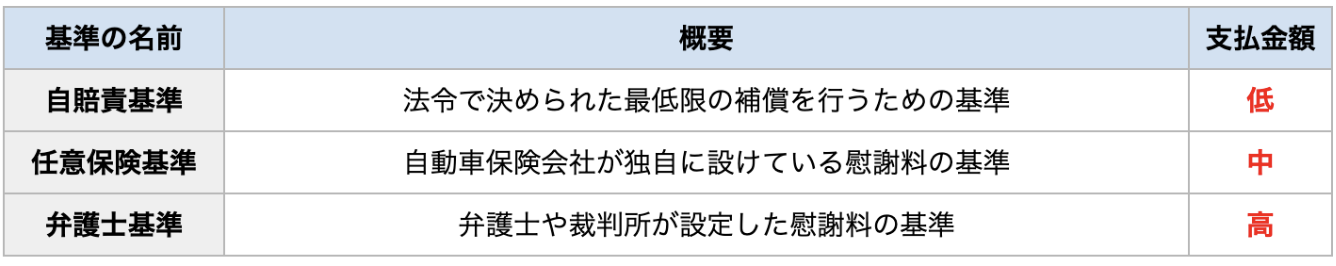

また、慰謝料を計算する基準は、以下の3種類です。

①けがの程度別のもらい事故の入通院慰謝料

もらい事故の入通院慰謝料とは、事故によるケガの治療で入院したり通院を強いられたりすることによって、精神的苦痛を受けた場合に支払われる慰謝料のことです。

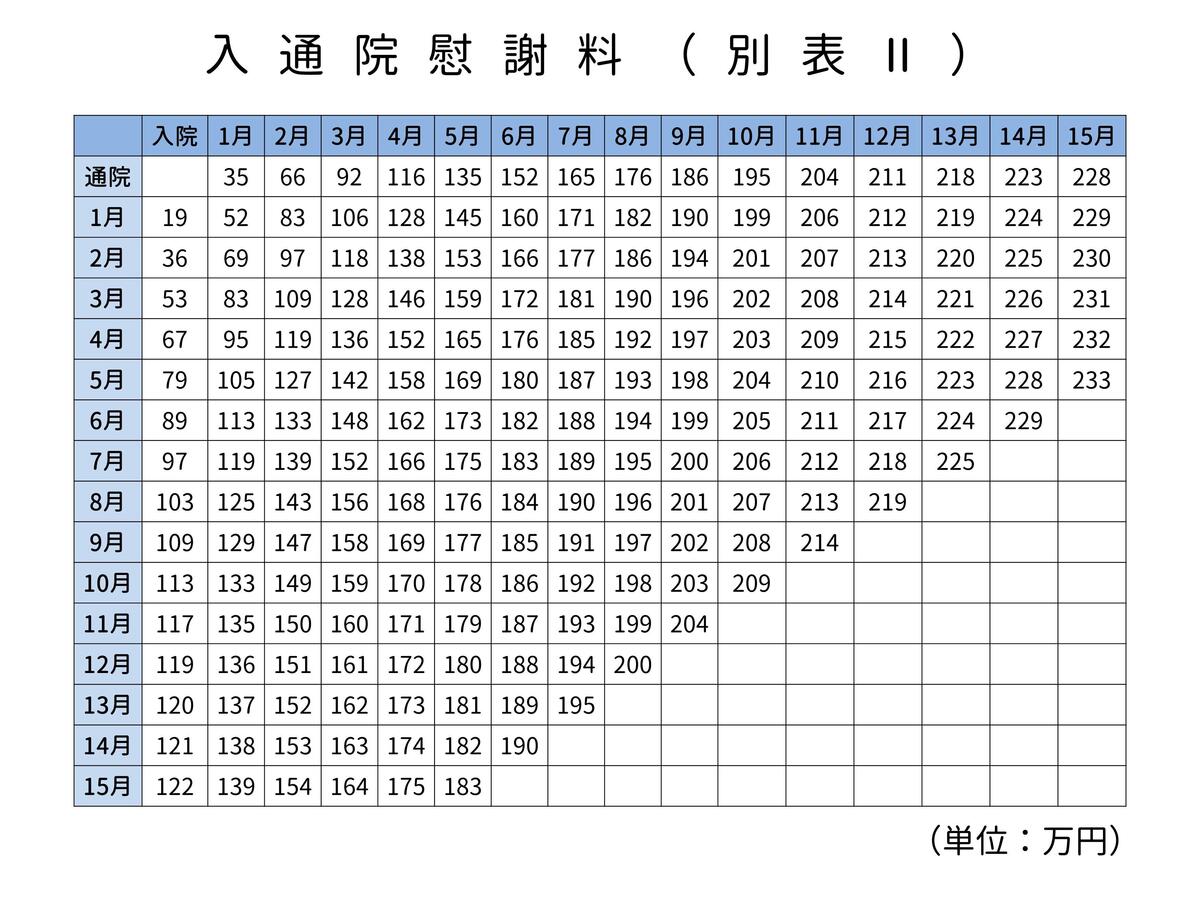

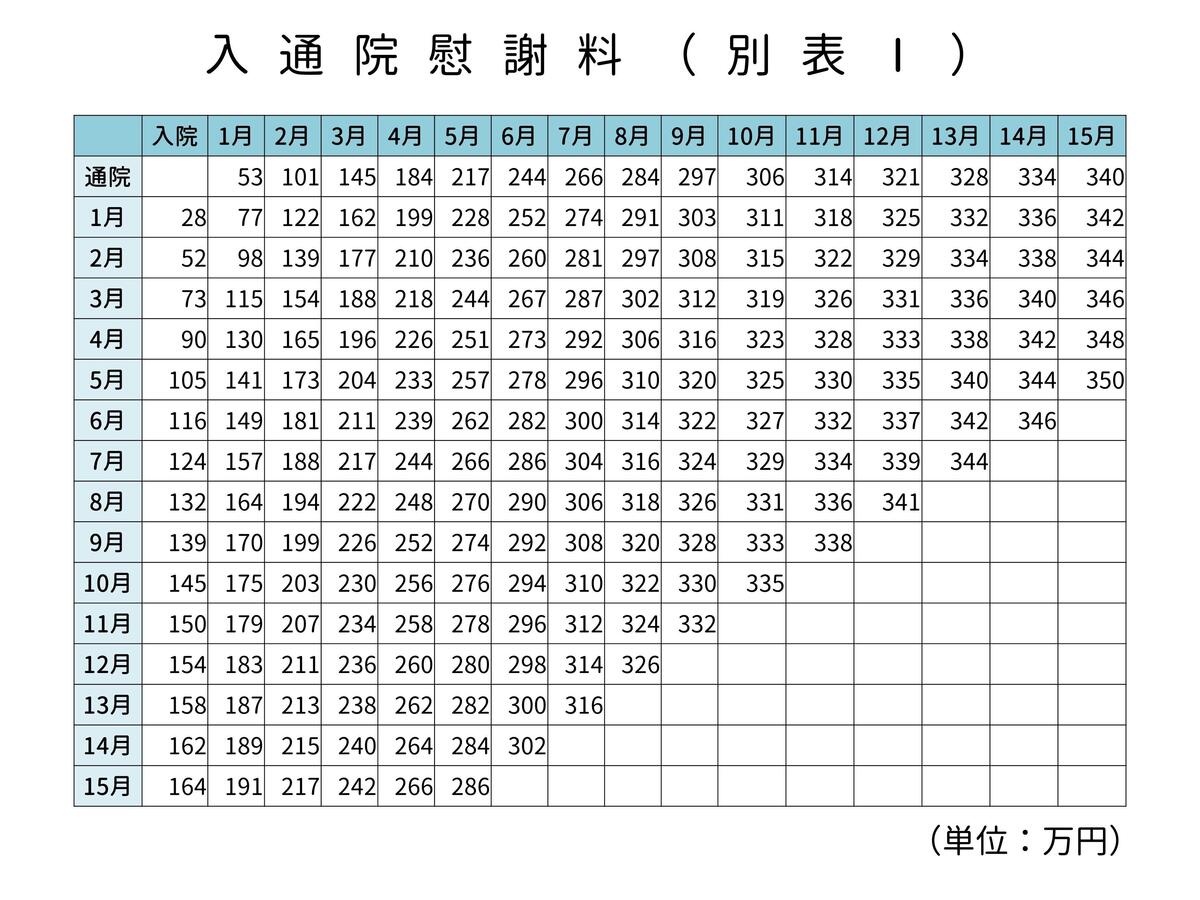

入通院慰謝料は、ケガの程度(むち打ちなどの他覚所見のない軽症の場合と骨折などの重症の場合)によって計算方法が異なります。

軽症の場合・・・別表Ⅱに基づいて計算

重症の場合・・・別表Ⅰに基づいて計算

②もらい事故の後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故によるケガが完治せずに後遺症が残り、そのことで得た精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことです。

もらい事故の後遺障害慰謝料も、普通の交通事故と同じように算出されます。

後遺障害慰謝料は、

・計算方法(自賠責基準、任意保険基準、裁判基準)

・後遺障害等級(1~14段階)

・慰謝料の相場または個別の事情

などによって金額が異なります。

以下は、後遺障害等級別の自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料の表です。

同じ等級の後遺障害慰謝料でも、自賠責基準と弁護士基準で数十万円から一千万円を超える大きな違いがあることが確認できると思います。

【関連記事】交通事故のむちうちを弁護士へ依頼する6つのメリット

【関連記事】高次脳機能障害は弁護士で変わります|交通事故の後遺障害の等級認定から交渉までお任せ

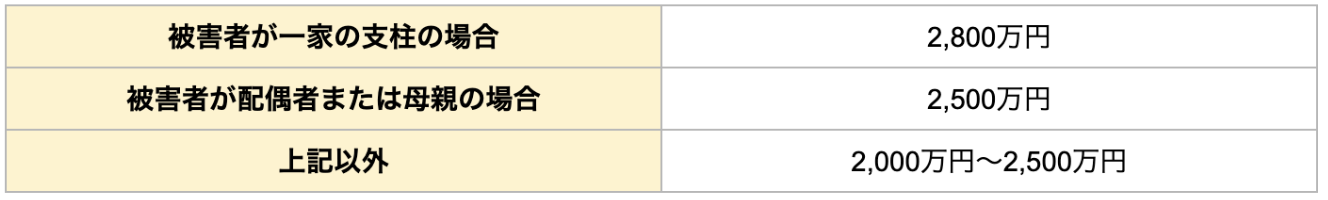

③もらい事故の死亡慰謝料

もらい事故で被害者が死亡した場合に支払われるのが、死亡慰謝料です。

死亡慰謝料の金額は

・被害者の属性

・計算方法

によって異なります。

「被害者の属性」とは、主に

①一家の大黒柱

②配偶者または専業主婦/主夫

③高齢者・子供

のことを指します。

そして、慰謝料は高額な順から

①>②>③

というのが一般的です。以下は、裁判基準(弁護士基準)による死亡慰謝料の表です。

【関連記事】死亡事故の賠償金はいくら|死亡賠償金の相場と増額方法を弁護士が解説

【関連記事】死亡事故の慰謝料|死亡事故の相場や弁護士費用を解説

3 もらい事故で慰謝料を増額できる4つの方法

もらい事故の慰謝料は、ケガの程度や計算の方法によってある程度の金額を把握できます。

けれども、場合によっては慰謝料を増額できることがあります。

具体的なケースとして、以下が挙げられます。

・被害者が重症を負い、さらに後遺障害等級認定で重度の後遺障害が残っていると認定された場合

・事故が飲酒やスピード違反など、加害者の重大な過失によって引き起こされた場合

【関連記事】飲酒運転の交通事故の示談金の相場|慰謝料の金額を増額できます

・加害者の事故に対する対応が不誠実と判断された場合(例えば、証拠隠滅)

・逸失利益の算出が難しいケース(例えば、複雑な労働条件で働いている被害者に後遺症が残り、基礎収入などを算出するのが難しいケース)

【関連記事】交通事故の高次脳機能障害の逸失利益とは?|計算方法も解説

①弁護士へ依頼する

もらい事故で慰謝料を増額できる可能性がある場合は、弁護士に依頼するのが賢明です。

弁護士は、被害者サイドに立ち、かつ過去の判例を参考にするなど公正な視点から慰謝料を算出します。

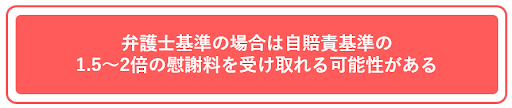

慰謝料を計算する際、弁護士が用いるのは裁判基準で、自賠責基準や任意保険基準よりも高額になる傾向があるということはよく知られています。

さらに、弁護士は被害者の話に耳を傾け、個別の事情にそって逸失利益を計算してくれます。こうしたことが、慰謝料の増額につながります。

弁護士に依頼すると弁護士費用が発生します。けれども、弁護士に依頼することによって「適切な金額の慰謝料を請求できる」という見通しが立ちます。

さらに、保険会社を相手に慰謝料の交渉を代行してもらえるという精神的な安心感も得られるでしょう。そう考えると、弁護士に依頼することは、慰謝料を増額する有益な方法といえるのです。

②保険会社からの慰謝料の提示をうのみにしない

示談交渉の際に気をつけるのは、保険会社から提示された慰謝料の額をうのみにしないことです。

弁護士と異なり、保険会社の視点は

・会社(組織)の利益を追求する

・自ら設置した基準において慰謝料を算出する

ことにあります。そのため、保険会社が提示する慰謝料は、被害者が実際に受け取るであろう金額よりも低くなりがちです。

【関連記事】交通事故で保険会社が嫌がること6選|保険会社と対等にやり取りを行うためのポイント

保険会社が提示した慰謝料が適切かどうかは第三者のアドバイス、つまり弁護士に相談するのが一番でしょう。弁護士は、裁判基準をベースに慰謝料を計算し、さらにその金額をベースに保険会社に対して示談交渉をします。

③適切な入院通院を行う

例えばたった1度通院しただけでは、「治療がそれほど必要ではない程度のケガ」とみなされる可能性があります。

ケガを治療するためにも、そして適切に治療期間に応じた慰謝料(傷害慰謝料)を請求するためにも、医師と相談しながら入通院を適切に行いましょう。

【関連記事】交通事故の「治療費の打ち切り」とは?不払いへの3つの対応方法を弁護士が解説

④後遺障害申請を被害者請求で行う

もらい事故が原因で後遺障害が残った場合、被害者は「事前認定」もしくは「被害者請求」のいずれかの方法で後遺障害認定の申請を行います。

前者は、加害者側の任意保険会社が全ての書類を用意し申請を行う方法です。

後者の場合は、被害者側が必要な書類を全て用意したうえで、それを加害者が加入している自賠責保険会社に提出します。後遺障害申請を被害者請求で行うことをおすすめするのには、以下の理由があります。

・自分で書類を用意する手間はあるが、後遺障害認定の申請から手続き完了までがスムーズに進みやすい

・任意保険会社を挟まないため自分で追加資料を提出しやすく、審査機関に対して後遺障害についてより詳しく説明できるチャンスを得られる

・示談が成立する前に自賠責保険分の慰謝料(後遺障害慰謝料または後遺障害以外の費用)を受け取ることができる

被害者請求は弁護士のサポートを受けることで対応が可能です。ご自身で対応が難しい場合には、弁護士へ相談しましょう。

【関連記事】後遺障害診断書のもらい方~手続きや取得のポイント

4 もらい事故で慰謝料を請求できない場合

もらい事故で慰謝料を請求できないケースがあります。それは、物損事故によるものです。また、本当は怪我を負い人身事故として届け出が必要なのにそれをしなかったという事故後の対応の誤りが原因で、慰謝料を請求できなくなるケースもあります。

4-1 物損事故は原則として慰謝料が認められません

物損事故とは簡単にいうと、死傷者が出なかった交通事故のことです。

もらい事故も含めて交通事故の慰謝料は、交通事故によって被害者が身体的損害があるときにのみ発生します。

そのため「事故は起きたが被害者は無傷だった」というもらい事故に対しては、慰謝料は原則として支払われることはありません。

具体的な物損事故として、

・壊れたのは車だけで、被害者は無傷だった

・加害者の車によって住宅の塀は壊れたが、巻き込まれた被害者は無傷だった

・車をぶつけられて被害者にケガはなかったが、同乗していたペットが死亡した

などが挙げられます。

なお、ペットは基本的に“物”とみなされて、死亡しても物損事故として処理されます。

「家族の一員として飼われていたペット」が事故により死亡したとして例外的に慰謝料が認められたケースはありますが相当特殊なケースなので、一般的には難しいです。

4-2 人身事故として届け出をしなかった場合

もらい事故に巻き込まれた場合、加害者から「物損事故として処理してほしい」と、示談をもちかけられることがあります。

しかし、「ケガはしていないから」「相手が可愛そうだから」などを理由に応じることはやめましょう。後日交通事故が原因と考えられる症状が出ても、慰謝料を請求することができなくなる恐れがあります。

【関連記事】交通事故その場で示談してはいけない理由|事故後の対処法も弁護士が解説

その交通事故が物損事故または人身事故(死傷者のいる事故)かを判定するのは、警察です。事故に巻き込まれたら、その程度にかかわらず警察に連絡しましょう。そして、警察官の判断やアドバイスに従うことが賢明です。

たとえ無傷だったとしても、必ず警察を呼びましょう。

【関連記事】物損事故で警察を呼ばなかったら?リスクや知っておくべきポイントを弁護士が解説!

もらい事故に巻き込まれたけれど、軽い接触事故でケガはしなかったので警察を呼ばずに終わらせようとするケースがあります。けれども、事故に巻き込まれた被害者には、加害者同様警察に連絡する義務があります(報告義務違反に問われた場合、被害者も刑事処分を受けることもある)。

【関連記事】軽い接触事故で警察を呼ばないと起こるリスクとは?呼ぶべき理由や違反内容を解説

5 もらい事故こそ弁護士へ依頼しましょう

もらい事故で、被害者に過失がないということは、慰謝料を全額請求できるとともに、自ら加入している保険会社の示談代行を利用できないということを意味します。

もらい事故の場合は、被害者が加入している保険会社は保険金を支払う義務がない、つまり、示談代行をする必要がありません。

そのため、もらい事故の場合、示談交渉を自分でしなければなりませんが、それは不安だという人は多いのではないでしょうか。

保険会社は示談交渉のプロですし、それを相手に素人が交渉に臨むというのは不安要素が残ります。

それならば、こちらも示談交渉のプロに依頼し、示談を代行してもらうのが得策です。この場合の示談交渉のプロとは、その道に詳しい弁護士のことです。弁護士に任せることで、示談交渉という重圧から解放されるだけでなく、裁判基準による慰謝料の請求が期待できます。

6 まとめ

もらい事故による慰謝料とは何かから計算方法、さらに増額できる方法についてご紹介しました。

ご紹介した慰謝料の増額方法は、以下の4つでした。

①弁護士へ依頼する

②保険会社からの慰謝料の提示をうのみにしない

③適切な入院通院を行う

④後遺障害申請を被害者請求で行う

弁護士に依頼する際は、交通事故に詳しい弁護士を選ぶことが大切です。良い弁護士に依頼して、1日も早く慰謝料に関する問題を解決しましょう。

ご予約

ご予約